食物アレルギーをお持ちの方は聞いたことがあると思います。

「経口負荷試験」。

わが家の5歳の娘は乳アレルギーがあります。

小学校入学前に、どのくらい摂取しても大丈夫なのかを確かめるために、大学病院で負荷試験を行いました。

アレルギーでお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

食物経口負荷試験とは?

食物経口負荷試験とは、アレルゲンとなる食品を実際に口にしてみて、何らかの症状が出るのか、出ないのかを確認するテストです。

そして、その量はどれくらいなのかも調べます。

その量を確認するためには、1度で済まないことも多いかと思います。

わが家の娘も、複数回に分けて実施しました。

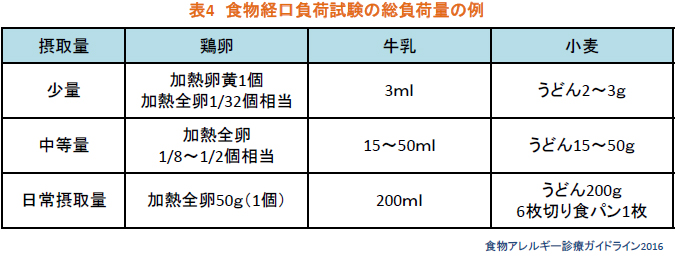

総負荷量の例については、食物アレルギー研究会というところがわかりやすい表を掲載していたので、こちらで紹介させていただきますね。

外来での負荷試験

以前、入院して負荷試験を行ったこともありますが、今回は外来のベッドで負荷試験を行いました。

外来で検査する場合も、同意書などへサインします。

そして、血圧や酸素飽和度、体温など、本人の体調をチェックし、いよいよ牛乳を摂取します。

*入院しての負荷試験についての記事はこちらです。

いよいよ負荷試験スタート

娘は普段、まったく牛乳を口にしないため、味を嫌って飲まないのでは?ということが心配されました。

そこで主治医の先生のすすめで、「ミルメーク」を用意しました。

今回の摂取目標は牛乳150mlですから、先にシリンジで量り取って、そこへ混ぜていきます。

すると、慣れない牛乳も、あら不思議。

甘くて美味しいミルメークのおかげで、嫌がるどころか、にこにこ笑顔で飲みすすめられました。

そこからは、体調チェックが15分単位で行われました。

毎回、血圧測定が苦手です。

ギューッと腕が締め付けられると、ついつい娘も力を入れてしまうんですよね。

エラーが何度出ても、看護師さんが優しくて、気をそらすように話しかけてもらい、どうにかバイタルチェックしました。

あと、5歳児はベッドの上で静かに待つなんてできません。

幸いWi-Fiがあるので、iPadを持参して、AmazonプライムやYouTubeを観て時間をやり過ごしました。

用意したミルメークはこちら(PR)

体調に変化が現れる

じつは、娘の乳アレルギー負荷試験において、150mlは2度目です。

1度目は1ヶ月程前ですが、牛乳摂取後、30~40分経過した辺りで、わずかに身体に発疹が出ました。

明らかな異常、というほどでもなく、この日の体調の影響かもしれなかったので、主治医の先生の判断で、同量をもう一度検査しよう、ということになったのです。

2度目の今回はというと、この日は20分後くらいに症状が現れました。

今回は発疹ではなく、気分不快です。

5歳児の娘は「車に乗って、お腹が痛くなったときみたい。」と私に訴えてきました。

娘は「車酔い」をしますが、それを「お腹が痛い」と日頃から言っていたので、私はすぐに「気持ちが悪い」のだとわかりました。

幸い、外来の検査室には看護師さんがたくさんいます。

私はナースコールを押すのではなく、すぐに声をかけて、体調の変化を伝えました。

来てくれた看護師さんが娘の様子を見て、すぐにドクターを呼び、また、そのドクターもすぐに来てくれました。

この辺りはさすがだな、と思います。

これ以上の悪化を防ぐために、内服薬の指示があり、その場で薬を飲んだので、嘔吐などはせず済みました。

今後の課題

やはり、娘は牛乳150mlは受け付けないのだ、と結論づけられました。

進学先の小学校へ、書類を書いてもらい、給食は除去食になります。

そして、今後のアレルギー負荷試験ですが、しばらくはお休みです。

理由としては、1度明らかな症状が出てしまうと、しばらくは体が反応してしまい、顕著になってしまうから。

1度目に薄っすらと反応が出た、2度目の方が顕著になって出た、というのはそういうことのようです。

自宅では、様子を見ながら食事やおやつとして、乳成分を含む食品を与えても良いことになっているので、それは継続になりました。

外来で乳アレルギー負荷試験:牛乳150ml :まとめ

食物アレルギーの経口負荷試験は大変です。

あの日、隣のベッドでは別の食品で負荷試験を行っていましたが、その子も何らかの症状が出てしまっていたようでした。

アナフィラキシーショックも心配ですし、自宅で自己判断では絶対にできません。

環境の整ったクリニックや病院で、医師の指示のもと、行うことが必要ですね。

わが家も、まだまだ食物アレルギーと付き合っていきますので、皆さまと一緒に悩みを共有して、乗り越えていけたらと思います。

お読みいただきありがとうございました。

*アレルギーがあっても安心して食べられる食品について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。

⇩こちらは乳製品アレルギー体験記です。参考になれば。(PR)